蛋白質的真相與迷思

- Celia Hsu

- Nov 7, 2025

- 35 min read

Updated: Nov 13, 2025

溫馨提醒:如有個人的健康營養需求以及相關問題,請務必詢問醫生及專業人士

本文章內容分享自醫療靈媒文章資訊,並不代表任何醫學診斷,也無法取代任何藥物治療。

長期以來的飲食潮流都宣揚蛋白質的重要性。我們的文化已充斥著許多有關蛋白質的“知識”,

以至於人們面對任何健康問題時,通常只會考慮某種食物是否富含蛋白質,

而忘了考慮食物中其他可能有害的其他成分。

目前全球有數千萬人診斷出患有傳統醫學仍無法理解的慢性疾病和症狀。

還有許多人雖未得到任何診斷,卻仍飽受各種症狀之苦。儘管醫學科學和研究在外科領域取得了驚人成就

例如可切除闌尾或進行挽救生命的移植手術——但對於慢性疾病和症狀的真正成因及其治癒方式,仍知之甚少。

因此,醫療靈媒將它們稱為「慢性神秘疾病」。

由於醫療界幾乎不瞭解慢性病在體內的真實發生機制,人們獲得的診斷和大部分治療建議往往無效,

甚至在某些情況下有害。這種知識缺乏並非出於醫生和健康從業者的惡意或失職,

而是因為醫學科學和研究尚未了解真相,使得慢性病患者接受了不準確的診斷和無法真正帶來療癒的治療建議。

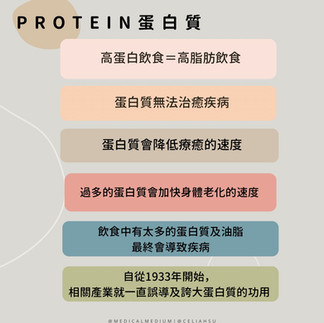

揭示這一問題之所以如此重要,還在於伴隨所有慢性疾病的錯誤資訊,

還有一種讓人們長期疾病纏身、甚至比歷史上任何時期都更嚴重的蛋白質迷思。

不幸的是,這並不是一個新問題。

蛋白質在我們飲食中的錯誤定位最早出現在1930年代。

蛋白質迅速成為食品工業的行銷口號,用以引導消費者購買,

將人們的消費集中到產業希望的方向,讓食品業者賺飽飽。

不幸的是,與許多產業和文化中最糟糕的地方一樣,

這種對蛋白質的痴迷完全是為了賺錢,而不是為了讓你或所愛之人更健康。

如果食品工業真的以你的健康為重,它本該投入巨資發起一場全球運動,鼓勵人們多吃水果、

綠葉蔬菜和各種蔬菜,並根據維生素、礦物質和抗氧化物含量選擇食物,而不會一味鼓吹蛋白質。

“如果蛋白質真是如此可拯救疾病那也好,醫院中的各種患者都能大幅減少與康復。

但現實卻不是那麼一回事,大家蛋白質攝取量逐年增加,

同時各種慢性疾病的患者卻不減反增,心血管疾病,糖尿病, 癌症等等,

連哈佛與聯合國世界衛生組織(註8.9.)都在大聲疾呼不斷上升的罹癌比例。

尤其是現代人吃的都很豐盛,一早起床的火腿蛋三明治或蛋餅,

中午再來份雞腿滷蛋便當,或是運動後的水煮蛋,雞胸肉和高蛋白粉,

晚上再吃點魚肉或牛排和豆腐等等確保身體有充足的蛋白質,

照理說蛋白質的攝取量不斷地提升,應該會讓大家都越來越健康,難道這些患者都缺乏蛋白質嗎?

許多癌症或慢性病患者可是會特別被叮嚀要多吃,含有大量優質蛋白質的補充品呢

(全成分含有許多人工添加物,香精,芥花油等發炎物質)….

但效果卻是有限,因為除了被奉為圭臬的蛋白質外,

我們更需要的是更多存在於天然蔬果中的天然糖,維生素,礦物質,植化素,抗氧化物,氨基酸等等“

朵爸朵媽的MM療癒在地指南

這個蛋白質神話導致了人們普遍的恐懼:害怕自己吃得不夠、蛋白質不足。

但事實上,肝臟才是負責製造身體真正可利用蛋白質的器官。

肝臟所需的原料,並不是外界食物中的蛋白質,而是來自水果、綠葉菜與蔬菜中的營養成分。

肝臟利用這些植物性食材中的元素,合成出身體可以辨識並使用的健康蛋白質。

相反地,許多人認為「高蛋白」的食物

像是雞蛋、培根、優格、牛肉、雞肉、豆腐、魚、牛奶、堅果與種子

雖然可以少量攝取,但它們不應成為飲食的主軸,因為這些食物其實是高脂肪食物。

請記住:

水果

蔬菜

蔬菜葉菜

野生食物

藥草

當你食用『改變生命的食物』所介紹的食物時:

你不僅能獲得每日所需的蛋白質,還能攝取具生物可利用性、易被身體吸收的蛋白質。

如果我們過度專注於蛋白質,就無法真正幫助大腦與身體適應壓力。

對蛋白質的執著,本身就是一種不健康的狀態。

許多年輕的健康推廣者之所以對蛋白質著迷,是因為受到上一代推廣者與網路醫師的誤導

而這些人其實是在傳遞舊有醫療體系留下的過時健康資訊。

我們正在倒退,甚至退回到那些不再適用於現代人、

無法讓人類在變遷時代中維持最佳健康狀態的舊觀念。這個世界的確是病了。

如今,

這個星球上大多數人都正在生病而這些人依任何蛋白質標準來看,

其實早已攝取「足夠甚至過量」的蛋白質。

在現代社會中,蛋白質缺乏幾乎不存在,蛋白質無法解決慢性病流行的問題。

地球上生命的大量流失,並不是因為缺乏蛋白質。

蛋白質,也不是讓慢性病患者康復的關鍵一改變生命的食物/增訂版一。

一改變生命的食物/增訂版一

醫療靈媒podcast 蛋白質迷思與「蛋白質定律」

「蛋白質、蛋白質、蛋白質」——這幾乎是現在健康、健身與疾病領域中你最常聽到的字眼。

而有趣的是,幾十年來關於蛋白質的說法其實並沒有太大改變。

蛋白質依然被奉為人類生命存在的終極要素與全部。但為什麼呢?

事實是,科學與研究至今尚未有任何證據能真正證明,我們所攝取的蛋白質在體內有什麼有效的作用。

曾經有人在某人的胃或血液裡安裝過攝影機,親眼看到蛋白質如何執行它的任務嗎?

沒有,從來沒有,未來也不會有。

直到今天,科學界仍然不知道食物進入胃部後,實際上會發生什麼。雖然有各種理論,但都僅僅是理論而已。

與此同時,如果有人只是單純攝取大量被分離出來、沒有碳水化合物、脂肪或其他營養的「純蛋白質」,

那麼這個人最終只會逐漸萎縮,並在吃着純蛋白質的情況下走向飢餓甚至死亡。

在這一集裡,請準備好讓自己從這個已經被灌輸、並被制度化近一個世紀的「蛋白質定律」洗腦中醒過來,

並學習如何掙脫束縛,邁向真正的療癒。

在這一集中了聊到

「蛋白質神話與定律」是如何被植入人類意識中,為未來從蛋白質藥物獲利打開大門。

為什麼母乳只含有極少量的蛋白質。

醫院裡有許多病重或臨終的人,其實一生攝取的蛋白質已經遠遠足夠。

歷史實驗的真相:受試者只吃純蛋白、沒有碳水或脂肪,結果導致的嚴重後果。

為什麼蛋白質並不能阻止病原體造成傷害。

在慢性病的療癒中,蛋白質並不是最終的關鍵。

全球許多吃很多蛋白質的人,牙齒依然被牙醫不斷鑽補。

真正負責建造肌肉的關鍵營養素,其實並不是蛋白質。

揭開健身、醫療與營養產業如何建立在蛋白質迷思之上,讓人們被誤導近百年。

看清對蛋白質的執迷如何讓人持續生病,依賴藥物,醫療與工業體系,而非真正的健康。

在當今的健康與健身世界裡,「蛋白質」似乎無所不在。無論走到哪裡,

你都會聽到大家不停地喊:「蛋白質很重要!」、「要多補充蛋白質!」。

蛋白質幾乎被視為維持生命、成長與存活的終極答案。

然而,這樣的觀念其實已經流傳了好幾十年,卻一直缺乏真正的科學證據來證明——

我們吃進去的蛋白質,在體內究竟如何發揮所謂的「決定性作用」。

到現在為止,科學界仍無法確切說明食物進入胃裡後的完整過程,許多理論僅僅停留在假設階段。

現實是,許多生病的人、甚至臨終的病患,一生中早已攝取了大量蛋白質;

走進醫院,你會發現心臟病、腎衰竭、糖尿病、慢性疲勞或神經系統問題的患者,他們並不缺乏蛋白質。

事實上,無論是葷食者、素食者還是純素者,大家都在攝取各式各樣的蛋白質——

肉類、乳製品、蛋、堅果、種子,甚至連素食飲食者也會追求「植物性蛋白」。

但問題在於:蛋白質並不會殺死病原體,也無法真正解決慢性病的根源。

長久以來,「蛋白質定律」被植入人們的意識和醫療體系,成為一種集體的信念與恐懼,

讓人們誤以為健康或疾病都與「蛋白質」掛鉤,甚至被用來為製藥和產業獲利鋪路。

有趣的是,母乳幾乎只有極少量蛋白質,更多的是天然的糖分與少許脂肪,卻足以讓嬰兒成長茁壯。

這顯示我們對蛋白質的理解,其實存在著許多誤導。

這一集的分享,是MM早在四年前錄製,但至今依然真實而有力,提醒我們不要被「蛋白質迷思」與「蛋白質定律」牽著走。

當我們跳脫這種世代相傳的觀念,就能在混亂中保持清醒,找到真正屬於自己的健康與療癒之路。

「蛋白質定律」

這個觀念可以追溯到好幾代以前。醫療與科學界決定了:蛋白質就是人類生命的基石,沒有蛋白質就無法生存。

於是,這種信念被制度化,成為一種「定律」。

但問題是——從很久以前到現在,都沒有科學證據能真正顯示:蛋白質在體內如何完成這些被宣稱的重要功能。

沒有人在胃或血液裡親眼看過蛋白質在「工作」。至今依然只有假設,沒有確切答案。

蛋白質真的那麼重要嗎?

許多人生病時,其實蛋白質攝取並不少。看看醫院裡的病人——罹患心臟病、腎衰竭、糖尿病、慢性疲勞或神經問題的人,

他們一生中都攝取了大量蛋白質,卻依舊病倒。甚至在看牙醫的人,也常常被問「有沒有吃夠蛋白質」,即使他們其實早已吃了很多。

更矛盾的是,當一個人感染流感或新冠,發高燒、咳嗽時,他們最不想吃的就是厚重的蛋白質。

因為蛋白質並不能殺死病原體,也不能真正治癒疾病。

被遺忘的真相:1933 年的實驗

過去有一場實驗,讓一百名受試者在三個月內只吃「純蛋白質」,其他的碳水化合物和脂肪全部去除。

結果是——所有人都因為嚴重的飢餓和組織耗竭而死亡。

身體為了生存,開始吞噬自己的結締組織,甚至骨骼都無法支撐。

這場研究就像一個封閉的集中營,沒有人被允許退出。

這個結果說明,僅靠蛋白質無法維持生命。真正支持我們走路、說話、活動、甚至修復身體的,

是氨基酸、植物化合物、酵素、葡萄糖、微量元素和抗氧化物,而不是「黏稠的、膠狀的蛋白質」。

而1933 年,一場協議誕生,推動了「蛋白質定律」——讓全世界相信蛋白質是最重要的營養。

學校、醫院、科學界、醫療產業、健身與運動產業,幾乎所有領域都在傳遞同樣的訊息。

結果是:曾祖父母被這樣教育,祖父母被這樣教育,父母也被這樣教育,最後我們也被灌輸「蛋白質至上」的觀念。

但是母乳是人類最天然的食物,它幾乎只有極少量的蛋白質(1%–2.5%),更多的是天然的糖與少許脂肪。

即便如此,它仍能支撐嬰兒的快速成長。這本身就揭示了一個真相:

我們並沒有真正缺乏蛋白質,反而是對「蛋白質」產生了過度的恐懼與迷思。

你被「蛋白質」洗腦了

事實上,當我們靜下心仔細去想,會發現這是一種非常陰險的手法。

因為你從來看不到那些背後的錯誤、理論的崩潰,以及真正的事實。

之所以看不到,是因為這是一場被精心設計的刻意欺騙──來自產業的欺騙。

於是,一條隱藏的「法律」出現了:蛋白質定律。

這不是公開的文件,而是被鎖進保險庫裡的協議,早已經過簽署和蓋章,由各國政府、醫療機構,以及相關的學術單位在高層默許。

不是基層的小人物,而是位居頂層的決策者,聯手制定了這個協議。

這份協議的目的,就是要確保人們因為「蛋白質定律」而持續被洗腦、被折磨,直到有一天,這張王牌能被拿出來使用。

他們為什麼要這麼做?

我們正處於一場慢性病大流行的時代。慢性病已經達到驚人的程度,並且仍在不斷擴大。

未來,「蛋白質」這個概念會被強力操作,成為用來控制人們的工具,讓大眾不得不順從。

屆時,他們會說:

「因為你需要蛋白質,所以我們必須收走你的一部分自由,再用我們的方式把它提供給你。

你會生病,不是因為輻射、農藥、除草劑、殺菌劑、化學香料,或藥物中的重金屬,而是因為你缺少蛋白質。」

這就是他們的後備計劃。黑暗勢力永遠都有一個「秘密保險櫃」──一張隱藏的牌。

當世界陷入混亂,他們就會把這張「蛋白質定律」打出來。

當醫療產業需要新的分心議題時,他們會說:

「這是蛋白質的問題。」然後立刻推出一種「蛋白質藥物」。

「你的基因正在崩壞,是因為缺乏蛋白質。所以這裡有一種專門為基因設計的蛋白質療法。」

這就是他們的藍圖:系統性地製造出一種所謂的「蛋白質增強藥物」,讓人們相信它能解決疾病。

他們不在乎這需要幾代人的時間;不在乎是哪個政府、哪個股東、哪個組織;

甚至不在乎制定規則的人是否還在世。因為這條「定律」會被不斷延續下去。

產業的思維永遠比一般人更超前,他們早就計劃好這一切。

但有一點是他們無法掌控的:高靈。SOC 早已知道未來會發生什麼,並持續提供清晰、從未被推翻的療癒資訊。

醫療靈媒的資訊始終如一,沒有自相矛盾,這在健康領域是獨一無二的。

相反地,其他健康作者、醫師或專家,往往三不五時就改口,幾年前說一套,今天又說另一套——這正是健康產業遊戲的本質。

醫療靈媒的訊息,卻一再被研究與科學「偷走」,因為他們別無選擇,只能借用。

未來,這段關於「蛋白質定律」的揭露,也會被他們竊取,因為這正戳破了他們百年來的洗腦核心。

洗腦確實存在。

許多人深信自己「需要蛋白質」,甚至每天依賴蛋白棒。

我尊重每個人的選擇,但要知道,這種洗腦非常難以打破,幾乎不可能。而且隨著時間,只會越來越嚴重。

深入談談「蛋白質」

我們先來聊聊「蛋白質」。很多人都以為蛋白質是維持健康的關鍵,甚至把它視為能夠增強免疫、抵抗疾病的必需品。

但事實上,蛋白質並不能殺死這段時間讓大家受盡折磨、讓人被迫待在家裡、戴上口罩的那種瘟疫病毒。

蛋白質並不能阻止那些病菌。你可以吃再多的堅果、種子、各種不同來源的蛋白質,

你可以大量食用豆類、堅果、豆腐、雞肉,甚至牛肝、雞胗、羊肉——不管你吃什麼樣的蛋白質,這些都不會阻止病菌的侵襲。

至於蛋白粉呢?很多人以為它是健康必備,但這並不正確。

像大麥草汁粉不一樣,那是來自植物的微量營養素,有其益處。

但若是一般市面上充斥的那些蛋白粉——無論是動物性的還是植物性的,許多其實品質不佳,屬於劣質的製造品。

這些蛋白粉並不會幫助你清除病原體,不會阻止單核球增多症,不會減輕病毒造成的痠痛,

也無法阻止巨細胞病毒、帶狀皰疹病毒,甚至愛潑斯坦–巴病毒。它們無法阻止病菌和病原體,甚至對流感也沒有幫助。

事實上,蛋白質反而會讓流感更嚴重。

想像一下,如果你得了流感,身體已經很不舒服,卻還在吃雞肉。不要把這和「雞湯」混為一談。

喝一點熱湯或許能讓你感覺好一點,但若裡面有肉,反而會造成更多負擔。

同樣地,如果一個人生病了,不論是感冒還是流感,他們其實更應該避免攝取堅果醬、堅果、種子或其他高蛋白的食物。

因為這些高蛋白食物只會拖慢療癒過程,讓身體更難修復。這正是產業持續在對人們進行「蛋白質洗腦」的原因之一:他們需要你生病。

想一想,你是不是也常聽到這樣的聲音?「你需要更多蛋白質」「蛋白質在哪裡?」

這些說法幾乎無所不在,無論是醫師、營養師、功能醫學專家,

甚至一些標榜自然、替代醫學圈子,都在不斷重複這個「蛋白質定律」。

可是,這其實並不自然,更不是什麼真正的全人療癒。這個「蛋白質定律」並不是什麼天經地義的真理,

而是早在 1933 年由產業和高層機構制定的一套「祖父級的假說」。

是他們編造並推廣的所謂「傳統智慧」,一個長期用來混淆視聽的規則。

而最諷刺的是,許多人自認走在靈性或自然健康的道路上,以為自己很「自然」、「全人」、「整合」,

但卻在營火旁、瑜伽課後、呼吸練習之餘,

仍然會焦慮地追問:「蛋白質在哪裡?」「我需要蛋白質,我缺乏蛋白質。」

無論是吃素的人、吃肉的人,還是追求生酮的人,大家都在談蛋白質。

這其實正顯示出「蛋白質洗腦」有多深,深到讓人難以想像。

那麼,要怎麼把這種深植人心的觀念移除?怎麼樣才能解開這種洗腦?

並不容易。這就是長期的條件反射和心理灌輸所造成的影響。

即使你現在看了這支影片、聽了這番話,很多人還是會想:「不可能吧?我當然需要蛋白質啊!」

但真相是:肌肉並不是靠蛋白質堆疊起來的,而是靠碳水化合物和礦物質鹽。葡萄糖與礦物鹽才是建構肌肉的根基。

這也是為什麼當病人病倒在床上、身體逐漸消瘦,醫師卻總告訴他們要「多吃蛋白質、補充蛋白粉、吃更多肉」,

結果往往越補越糟,讓病人更虛弱、症狀更嚴重。

除非一個人本來是健康的,只是想要鍛鍊身材,否則這些蛋白質只會加重病情,而不是帶來真正的療癒。

蛋白質的迷思與健美的真相

我有一個朋友是健美運動員,非常壯碩。還有另一個朋友,四十年前在健美界非常有名,如今年紀已大。

他常常和我聊近況,問我:「最近怎麼樣?你的有氧運動如何?騎車如何?跑步如何?」

他知道我喜歡騎腳踏車、喜歡跑步。

他常說:「在我當健美選手的時候,我根本跑不了那麼多英里,因為那是不一樣的。健美的目的是刻意堆積肌肉量。」

我有時也會開玩笑:「也許等我出版了最新的《醫療靈媒》之後,我該開始每天花幾個小時舉重鍛鍊。」

但我其實沒有那麼多時間。他笑著回我:「不用啊!別擔心。你隨時都能輕鬆騎十英里,隨時都能跑十英里。

做你喜歡的就好,這才是最重要的。」他說得沒錯。

他還告訴我一個經驗:每次他刻意增加蛋白質攝取時,反而會失去肌肉;

但當他吃更多碳水化合物時,肌肉卻變得更大。

當時他百思不得其解,但現在他明白了,也印證了我常告訴慢性病患者的一句話:

真正支撐肌肉的不是蛋白質,而是碳水化合物與微量礦物質鹽。

對那些生病的人來說,他們往往無法運動,不能健身,不能跑步,也不能騎車,只能長期躺在床上。

這時候,重要的不是蛋白質,而是確保攝取碳水化合物、葡萄糖與礦物質鹽。

因為即使肌肉無法被使用,你也不希望它們快速萎縮。這些養分能夠讓病人的肌肉不至於持續流失。

健美選手的「增肌—減脂」循環

健美選手要增肌,必須進行「bulking(增肌期)」。這代表他們一邊攝取大量脂肪,一邊攝取大量碳水化合物。

因為如果沒有碳水化合物進入肌肉,肌肉根本長不起來。當他們這樣做時,肌肉量會增加,但同時也會堆積一層脂肪。

等到覺得自己太胖了,他們就會進入「cutting(減脂期)」,開始減少碳水化合物,

甚至減少總熱量和整體食物攝取。

他們在減重的同時,試圖保留肌肉量,但往往結果是肌肉又隨之流失。

於是,他們只好再次進入增肌期,然後再減脂。這就是健美運動員反覆不斷的循環。

這一切都顯示了一個事實:真正讓肌肉增長的不是蛋白質,而是碳水化合物。

如果碳水攝取不足,再多的蛋白質也無法維持肌肉。

「蛋白質定律」的百年洗腦

然而,健康產業卻將「蛋白質定律」扭曲成了世人無法質疑的信念。

即便是在純素飲食圈、所謂最具前瞻性的健康產業裡,專家、醫師、podcast、營養師、自然療法醫生,

幾乎所有人都還在一再重複那句話:「蛋白質、蛋白質、你需要蛋白質。」

這是一種徹底的洗腦。當你認真思考,會發現這其實是人類史上最大的騙局之一,而且根深蒂固。

它已經存在超過一百年,被植入學校教育,從孩提時代開始,

人們就被灌輸「蛋白質是關鍵」這種概念。他們把這個觀念放進了每一個系統。

我有一個朋友曾染上毒癮,被送進戒治所。結果裡面不斷有人告訴他:「你會有毒癮,是因為你缺乏蛋白質。」

我甚至認識一些家庭,家人明明在醫院病床上垂危,

醫生還在告訴他們:「因為你沒攝取足夠的蛋白質。」這簡直就像是一場現實版的《天外魔花》。

(比喻這部大規模的洗腦讓人沒有自我思考批判能力)

身體真正需要的是什麼?

事實上,人類真正需要的,是植化素、抗氧化劑、礦物鹽、巨量礦物質、微量礦物質、

葡萄糖、電解質、酵素。這些才是人類能維持生命、運動、思考、創造的根本元素。

但產業卻忽視這些,一次又一次地把「蛋白質」這個標籤丟給你。

我知道很多人生病時會喝雞湯,覺得這是療癒良方。

沒關係,喝一點熱湯本身沒有問題。但事實是,當你生病時,蛋白質與脂肪並不是最佳選擇。

其實,不管是葷食者還是純素者,當人真的病倒時,身體會自然而然排斥大量食物。

你不會再去吃雙層培根起司堡、酪梨厚片或堅果醬,而只想啜飲花草茶或清淡的熱湯。

人們之所以在這時候感覺好一些,並不是因為雞肉或豆腐,而是因為他們暫時放下了日常沉重的飲食,讓身體得到喘息。

在真正的療癒過程中,最嚴重的破壞之一,就是這個關於蛋白質的洗腦神話。

這是一種刻意的干擾,讓人看不清真相。這種洗腦力量極難破解,甚至已經深植人心超過一百年

但我們能把「蛋白質」這個觀念從腦海裡拔除嗎?

這是一個早早就被種下、深深紮根的信念。

或許有人會想:「何必在意呢?誰會真的去管它?」但問題是——這張牌,他們未來一定會打出來。

事實上,他們早就已經開始用了。

我(MM)記得去年曾和一位醫生長談,主題就是「蛋白質」。

我花了好幾個小時,系統性地和他討論,試圖幫助他理解。他一開始總覺得很難擺脫這個觀念,不斷拋出一個又一個問題,追問個不停。

最終,他才意識到一件事:根本沒有任何科學研究能夠證明,

我們吃下去的蛋白質,會在腸道被吸收,接著被追蹤到跑去某個器官,真的在那裡修復、重建或療癒。

在我們長時間對話之後,他突然明白——無論是什麼層級的研究、臨床實驗或醫學證據,

都沒有任何具體的資料顯示,食物中的蛋白質從口中進入、經過胃部之後,會在人體裡「轉化」並發揮修復或療癒的作用。

他後來還自己去查,拼命找資料,甚至去詢問他認識的專科醫師。

他本身就在大型醫療機構裡,於是也去問了許多同事。但得到的答案都是:「我不知道。」

沒有人能提出一篇真正的研究,證明「蛋白質本身」在體內發揮過什麼直接療癒的作用。

那一刻,他才徹底承認:「天啊,我被騙了。」

也是在那時候,我之前和他分享的資訊,才真正被理解,甚至比以往任何時候都更有意義。

對那位醫生來說,他需要好幾個小時的對話,還要親自查證、請教專家,最後才醒悟過來。

但對你來說,或許只需要一句簡單的提醒:

「嘿,你說得對。看看大家吧,人人都在談蛋白質,人人都在吃蛋白質,可是大家依然在生病。」

也許,這就足以讓你意識到真相。

在這段談話中,有許多部分MM非常喜歡,

其中一個最重要的重點就是:蛋白質並不能阻止病菌。

它不能阻止帶狀皰疹,也不能阻止EBV;它阻止不了流感、新冠病毒、RSV,

甚至單純皰疹病毒第一型和第二型。蛋白質無法消滅病原體。它不能阻止一個人感染鏈球菌性咽喉炎,

但鋅——一種礦物質——卻真的能幫助人避免鏈球菌感染。

同樣地,蛋白質不能防止一個人發生恐慌症發作,但維生素 B12 卻能幫助人避免未來再次經歷恐慌發作。

這些才是真正支持大腦與神經系統的養分。

我喜歡的另一個重點是:蛋白質並不是建立肌肉的來源。

這就是為什麼,如果一個人真的走上純粹的生酮飲食,只吃蛋白質(也許還會吃一些脂肪),

他的肌肉反而會開始流失。身體逐漸消耗,無法真正建立他想要的肌肉。

這也是為什麼「全肉飲食」風潮後來又引入了糖分,甚至是大量的糖分。

他們開始吃蜂蜜,也大量吃水果。因為就算每天能花幾個小時在健身房裡鍛鍊,

如果只是吃肉——也就是他們所認為的蛋白質——根本看不到成果。

他們需要碳水化合物或糖分,才能建立、維持並留住那些肌肉。

病床上的諷刺

另一件總是深深打動我的事,就是那些躺在醫院裡、逐漸走向死亡的病人。

他們這一生吃下了大量的蛋白質,從來不缺,卻仍然死於各種疾病,包括癌症。

這一點耐人尋味,因為很明顯,蛋白質對於預防或阻止癌症,根本沒有任何實際作用。

然而諷刺的是,當人被診斷出癌症時,卻常被告知要吃更多的蛋白質,要盡可能讓身體攝取越多越好。

人們必須要知道:這些以欺騙為基礎的產業,總是走在最前面。

他們早就設下了舞台,將人們引導進這場集體誤導。

「蛋白質洗腦」其實在一百多年前就已經開始,並且一代又一代傳承下來,深深影響了我們的文化與信念。

因此,請保持警覺,睜大眼睛,為自己留意。

因為唯有看穿這場長達百年的洗腦,人們才有機會從中解脫,走向真正的健康。

蛋白質的迷思與恐懼

這個蛋白質迷思導致人們對身體真正需要多少蛋白質產生了極大恐懼

事實上,肝臟生成健康蛋白質所需要的並不是食物中的蛋白質,

肝臟需要的是各種營養素來製造身體所需的蛋白質。

沒錯,正是肝臟負責生產這些可被身體識別的蛋白質,這是肝臟尚未被發現的化學功能之一。

正如醫療靈媒在《肝臟淨化的飲食聖經》一書中分想的,肝臟有超過2000項化學功能,

但醫學科學和研究只發現了其中一小部分。肝臟製造的大多數蛋白質,都是來自水果、綠葉蔬菜和其他蔬菜,

而不是來自大多數人認為的高蛋白食物,如雞蛋、培根、優格、牛肉、雞肉、豆腐、魚、牛奶、堅果和種子。

雖然適量食用上述食物無妨,但它們不應成為飲食的重點。其一原因在於,這些食物實際上都是高脂肪食物。

人體的蛋白質由肝臟製造

雖然我們日常從飲食中攝取多種蛋白質來源,但真正構成身體膠原蛋白和其他各種蛋白質的「原料」,

其實都要經過肝臟的「加工」才能被身體有效利用。

肝臟會將食物中的氨基酸──蛋白質的基本組成單位──重新組合、修飾,製造成不同功能的蛋白質,

包括構成皮膚、骨骼、血管、肌腱等組織結構的膠原蛋白。

肝臟同時也負責合成血漿中的白蛋白、運輸蛋白,以及參與免疫、凝血等多項生命活動所需的各類蛋白質。

換句話說,無論你吃下多少高蛋白食物,若肝臟無法正常運作,就無法將這些營養轉化成

對身體真正有用的膠原蛋白和其他蛋白質。

維護肝臟健康、確保其化學功能暢通,才能讓「吃得好」真正轉化為「做得好」。

補充:肝臟製造哪些蛋白質?

肝臟產生血液中的大部分蛋白質。白蛋白是肝臟產生的主要蛋白質,在調節血液容量和體液分佈方面發揮重要作用。

肝功能障礙的一個可能結果是白蛋白數值過低,這會導致異常液體滯留,引起腿部腫脹和腹部膨脹。

肝臟還會產生鐵蛋白(一種用於在體內儲存鐵的蛋白質)以及與荷爾蒙結合的蛋白質、

參與膽固醇運輸的脂蛋白和參與發炎和感染的急性期蛋白。

過多蛋白質產生的問題

不管你的飲食狀況為何,大家都擔心老化的問題,但如果飲食中過度的強調蛋白質,

即使是一個沒有什麼體脂肪的運動員,通常也很可能會出現與老化相關的症狀或身體有些症狀。

最常見的是心臟病發作、中風和糖尿病。還有其他與蛋白質相關的疾病:

例如痛風、腎臟疾病、腎結石、膽結石、膽囊疾病、骨質減少、骨質疏鬆症和心臟病。

而過多及無法分解的蛋白質會加速惡化這些疾病。

過多的蛋白質對腎臟不健康,也會降低肝功能

進而造成許多蛋白質以及脂肪在腸道中腐敗造成氨氣與各種腸胃問題以及口腔問題:

❗️高蛋白=高脂肪

吃動物蛋白或大豆讓你感到有飽足感的原因,不是因為食物中的蛋白質,

而是因為其中的脂肪提供足夠的卡路里。但是過多的脂肪會對肝臟造成傷害。

飲食的重點應該是放在:攝取足夠的健康卡路里,最有利健康的食物來源:

水果、綠色葉菜和蔬菜,包括富含碳水化合物的蔬菜,如馬鈴薯地瓜和南瓜。

蛋白質與脂肪的關聯

無論到哪裡,無論與誰交談,你都會聽到「蛋白質最重要」這樣的說法。

不幸的是,蛋白質神話在我們的社會中已經根深蒂固。

即使是最聰明、最有見地、研究最深入的人,也都相信在飲食攝入上蛋白質如同神明一般。

推動這觀念的產業如此成功,以致難以撼動。

這種蛋白質神話的最大問題之一在於:

當你以為自己通過高蛋白飲食做對了事時,實際上你也在不自覺地攝取高脂飲食

因為蛋白質和脂肪在食物中是分不開的,而高脂飲食正是慢性疾病、自體免疫疾病和無數症狀產生的核心原因。

如《肝臟淨化的飲食聖經》(Liver Rescue)及其他著作中所述,像偏頭痛、橋本氏甲狀腺炎、紅斑性狼瘡、

纖維肌痛、多發性硬化、濕疹、慢性疲勞症候群、泌尿道感染、囊性青春痘、刺痛與麻木、糖尿病、

自閉症等這些「慢性神秘的疾病」的真正成因,是病原體、有毒重金屬和其他與蛋白質無關的毒素。

而當飲食中的脂肪過高時,因為血液不僅因脂肪變得厚重,還佈滿病原體、毒素、金屬等,

這些導致疾病和症狀的物質幾乎不可能離開體內,醫療靈媒將這種情形稱為「污血症候群」,

並在《肝臟淨化的飲食聖經》中深入探討。

如今,由於我們所處的環境、接觸的毒素和遺傳自家族血脈的病原體與毒素

(這與基因問題不同——關於基因責備遊戲,可參考《甲狀腺的療癒奇蹟》)、

多數人尚未意識到的慢性脫水,以及我們所吃的食物,每一個人都擁有「骯髒混濁的血液」,

因此讓每個人都了解「污血症候群」的真相至關重要。

污血症候群:

這些真正的成因對醫學科學和研究仍是未知,更有必要讓你明白你的症狀和病況背後真正的原因。

醫療靈妹分享:如果你要等科學和研究去發現這些疾病與症狀的真相,

你將在無謂的折磨中度過很長一段時間。這正是在全世界範圍內正在發生的悲劇。真相就在你眼前,讓你可以掌握自己和至

近年來有一種極為流行的觀念認為:大腦由脂肪構成,需要攝取大量「健康脂肪」才能維持良好的大腦健康和功能。

可悲的是,這更是有害的錯誤資訊,高脂飲食對大腦災難性地有害。

更多詳細資訊請看『守護大腦的飲食聖經』

事實上,大腦中只有極微量的脂肪。

撇開這些微量的Omega脂肪酸,大腦主要是由糖組成的類水母狀器官。

大腦以葡萄糖為燃料,而不是脂肪;隨著年齡增長、高脂高蛋白低碳水化合物飲食

(那些害怕水果和馬鈴薯的飲食),使大腦無法獲得足夠葡萄糖,大腦便開始萎縮。

正是葡萄糖和礦物鹽使大腦能執行其所有功能。

天然來源的糖──水果中的糖,以及像馬鈴薯、地瓜、南瓜等天然碳水化合物中的糖

──以及礦物鹽,還能幫助構建肌肉。

而另一方面,脂肪會阻礙你製造肌肉。對於那些喝高蛋白粉的人來說,

實際負責促進肌肉生長的隱藏成分是這些奶昔中的糖和碳水化合物。

而真正幫助你長肌肉的,恰恰是你在健身房或運動時的時間,而非奶昔或其他食物中的蛋白質。

這很令人吃驚吧?!我們離這個真相得如此遠,正顯示了蛋白質過度迷思的根深蒂固。

如果你想保持肌肉線條,攝取足夠的水果、綠葉蔬菜和其他蔬菜──例如富含礦物鹽的西芹汁

能防止肌肉萎縮並幫助排除抑制肌肉發展的毒素。

蛋白質也並非為了填飽肚子,經常聽人們說,早餐不吃蛋就不會飽,或必須搭配蔬菜吃雞肉或豆腐。

人們因此誤將吃動物蛋白或富含蛋白質的植物性食物(如大豆製品和堅果)後的飽足感歸因於蛋白質,

而事實上,是食物中的脂肪帶來的飽足感。

然而,大量的脂肪對肝臟有害。

相反地,我們應該將重點放在攝取對健康最有益的食物所需的充足熱量上:

水果、綠葉蔬菜與其他蔬菜,包括馬鈴薯、地瓜和南瓜。

如何在飲食中減少脂肪攝取

無論你是純素者還是葷食者,都可能掉入高脂肪飲食的同一個陷阱。

若你是素食主義者(vegan),可能每天吃太多堅果、食用油或酪梨;

在果昔裡放太多杏仁醬或奇亞籽;或每晚都吃高脂的豆腐。

即便你吃動物性產品,每餐都攝取動物蛋白,也同樣是在攝入過量的脂肪。

奶製品與雞蛋也是脂肪和其他致病成分的來源,對於已有任何症狀或想預防疾病的人,應儘量避免。

蛋更會滋養病原菌,加重疾病。想深入了解為何要避開雞蛋和奶製品(還有豬肉、黃豆、麩質、玉米與芥花油)

不論是動物蛋白飲食者,還是植物性飲食者,都擔心衰老問題。

但若你過度專注於蛋白質,即便是體脂率極低的運動員,也很可能在未來或因長期高脂飲食而出現與衰老相關的症狀,

或罹患心臟病、中風、糖尿病等疾病,這些病症的共同根源,

都是毒素堆積、功能低下的肝臟,以及黏稠、骯髒的血液。在《肝臟淨化的飲食聖經》中有詳述這個機制,

無論你面對何種疾病或症狀,要走上康復之路的「黃金鑰匙」,就是低脂飲食。

即便是大力宣傳的高蛋白飲食,也不如想像中有效;它甚至可能雪上加霜,因為蛋白質越多,

伴隨的脂肪也就越多。想了解高脂高蛋白迷思的由來,以及如何支持肝臟和全身健康以加速康復,

請參閱《肝臟淨化的飲食聖經》

那到底該吃什麼呢?

事實上,所有天然全食物中都含有蛋白質,選擇無窮無盡。

生菠菜和海苔都蛋白質豐富;馬鈴薯皮裡也有修復所需的蛋白質;

番茄裡含蛋白質;香蕉不僅含蛋白質,還因熱量較高能增加飽足感;

更重要的是,香蕉中的碳水化合物能抑制腸道病毒,有助於緩解乳糜瀉、腸躁症、克隆氏症和結腸炎,

也可抵禦HIV等逆轉錄病毒及在《醫療靈媒資訊》中分享的EBV病毒、帶狀皰疹病毒與HHV等多種病毒株。

柑橘與蘋果則含少量蛋白質,同時有助於維持肝臟健康——而肝臟健康,才是比蛋白質更要緊的優先事項。

若你以植物性飲食為主,也可適量食用酪梨、堅果和種子;

但若你的目標是療癒症狀、達到身體最佳健康,請將焦點放在大量新鮮水果、綠葉蔬菜和各類蔬菜上,

尤其是高碳水的馬鈴薯與冬南瓜。

若你吃動物性產品,每天只需一小份動物蛋白,並逐漸增加水果、綠葉蔬菜與蔬菜的攝取量。

飽足感不該靠脂肪與蛋白質,而是來自足量健康碳水化合物與天然果糖——也就是水果,根莖類蔬菜中的自然糖分。

正是足夠的熱量帶來飽足感,而非特意攝取脂肪或蛋白質。

之所以吃了高脂高蛋白食物就覺得飽,是因為少量就能給身體大量脂肪和熱量;

而水果、綠葉蔬菜與蔬菜雖需多吃才能獲得同樣熱量,卻能讓你吃得更飽、且同時提供身體迫切需要的營養。

可以試試看醫療靈媒食譜書中的食譜,每一道都低脂高纖,兼具療癒與美味。

無油早晨

執行無油早晨時,你可能會問蛋白質呢?早晨中出現這麼多蔬菜水果,但是不是缺少了一個關鍵營養嗎?

如果你的早餐沒有吃杏仁醬果昔、優格碗、酪梨吐司、培根或歐姆蛋卷,

那要如何在早上有足夠的能量呢?這些問題都是好問題,因為許多飲食指南建議都把蛋白質看得猶如聖杯一樣崇高。

這時候,我們就要考慮肝臟真正需要的是什麼,並且拋開任何會阻礙我們照顧肝臟的飲食法。

首先,蔬菜和水果中確實含有胺基酸和蛋白質,對我們的健康有很大的幫助。

事實上,世界上最好和生物利用率最高、最容易被吸收的蛋白質來自綠葉蔬菜。

在救肝早晨中,我們需要小心的是高蛋白的食物,事實上幾乎所有高蛋白的食物往往都含有高脂肪含量。

因此,如果你一早起床就吃蛋白質,堅果奶昔,或是火雞肉香腸,因為你相信蛋白質是最重要的,那麼這樣做也會阻礙肝臟的排毒。

沒關係,這是你的選擇,只不過你必須知道這是你自己的選擇,所以如果在以後你遇到了一些麻煩,

出現一些阻礙日常生活的症狀,你也會知道自己可以做些改變,幫助自己療癒:

將那份含有蛋白質的餐點,留到晚一點再吃。堅果、種子、酪梨、椰子果肉、乳清蛋白粉、

優格、優酪乳、牛奶、奶油、雞蛋、起司、煙燻鮭魚、培根、香腸 ,

這些常見的早餐食材並不適合在早晨排毒時食用。即使是當地草飼的瘦肉蛋白質,也因為含有脂肪,

所以在早上吃就會阻礙療癒的進展。請記住:高蛋白食物含有熱量,而熱量來源就是脂肪。

我們都認為自己在一天的開始應該要攝取蛋白質,因為蛋白質應該能幫助我們產生飽足感,

並為我們提供持續數小時的能量。但事實上,飽足感可能會是假象。無論你的胃感覺有多飽,

不管你的食慾如何,你的血糖都會在進食後一個半小時到兩個小時甚至更早的時候下降

因此,當你每隔幾小時就感到飢餓,其實是很有幫助的,因為這是一個訊號,提醒你可以吃一點健康點心來補充血糖囉。

即使在早上攝取大量的蛋白質也無法保證可以一直維持飽足感。許多採用高蛋白飲食法的人們卻經常感到飢餓

因為當你攝取的葡萄糖不足時,就會產生飢餓感,無論是因為你一開始就沒有攝取足夠的健康葡萄糖,

或是因為你攝取大量的脂肪,阻礙了正常的葡萄糖吸收和儲存。

但早上如果可以避免任何含有脂肪的食物,以攝取新鮮、富含健康葡萄糖的水果為主,

可以讓你的肝臟有機會收集和儲存寶貴的糖,以維持身體的運作。

對某些人來說,要填滿肝臟和大腦內空空如也的葡萄糖和糖原儲存庫可能需要一些時間,

因此,很重要的一點是如果吃完水果無法讓你立即擁有飽足感,請務必要耐心的等待。

高蛋白與腎臟

我們一輩子都被告知蛋白質是最重要的營養素之一。

這導致整個社會對於任何形式的蛋白質,尤其是對動物性製產品的狂熱追求。

儘管蛋白質在我們的飲食中有一定作用,但如今大多數人都攝取過多的蛋白質,代表脂肪也攝取過量。

大量的蛋白質對腎臟疾病患者特別不好,因為它會使腎臟過度負荷並變得虚弱。

一個人攝取的蛋白質越多,腎臟就越需要努力和過濾毒素。

過多的蛋白質和脂肪攝取,只會讓像HHV6這樣的腎臟病毒持續引發腎臟疾病。

因此降低蛋白質攝取對於恢復腎臟健康非常有幫助,

請嘗試減少蛋白質的攝取,同時確保你有吃進足夠的熱量,並增加更多幫助身體療癒療的水果、綠葉蔬菜和蔬菜攝取

補充:來自 Dr. 洪永祥談高蛋白飲食

“長期高蛋白飲食會造成入球小動脈擴張,腎思球球內壓上升,當然會增加腎臟的負擔,

高蛋白飲食會讓腎臟進入高壓高過濾狀態,長期高過濾狀態的腎臟會進入腎絲球高壓誘發身體分泌發炎因子,

引起慢性發炎與蛋白尿滲漏,而長期腎失球發炎與蛋白尿會導致腎失球硬化腎臟萎縮腎絲球過濾綠開始快速衰老。

請不要長時間使用高蛋白飲食,這會讓腎臟的負荷超高,

尤其如果本身就有慢性腎衰竭或蛋白尿建議,完全不要高蛋白飲食。

高蛋白飲食在六年後(蛋白質占卡路里的25%)EGHr增加3.8毫升/分鐘,

在早期階段腎小球過濾率會隨著蛋白尿的身高而發生,

但隨著時間的推移可能會會導致腎功能喪失,特別是那些患有潛在慢性腎衰竭或慢性腎衰竭危險因子的人。

在大型的研究模型中逐漸增加蛋白質的攝取量(即總能量含量的20% 30%和45% )

會促進發炎的基因表現,而且是以劑量依賴性的方式增加,

而在豬的研究模型中,長期攝取高蛋白飲食超過熱量攝取的35%,會導致腎纖維化程度增加55%,

腎小球硬化程度增加30%。當然,腎絲球一硬化過濾率就開始明顯下降了。“

為了你與家人的健康,請記住:當前熱門的高蛋白趨勢,並非真正有助於你從症狀與疾病中康復。

即便再好的高蛋白飲食,也只是在去除加工食品上對了路,短暫改善確實可見;

但長久下來,過多蛋白與脂肪只會導致日後的疾病和衰退。

不論你習慣何種飲食,都應減少對蛋白質的過度依賴,因為蛋白質中天生攜帶的脂肪,

對任何身體有狀況、或有症狀的人,都會成為問題。

無論你攝取動物蛋白或植物蛋白,只要飲食中脂肪含量過高,最終都會引發疾病或症狀。

我們對蛋白質的迷思已經走得太遠,這是個讓你與家人長期受苦的陷阱,

也注定會在未來數年、數十年中造成更多的不孕不育。我們或許無法立刻改變醫療或飲食產業,

但我們可以先從改變自己的飲食與信念開始,並影響身邊的人。

牢記這些真相,用這份智慧做出支持自己健康的選擇,而不是阻礙。

補充:

“隨機對照實驗證明,當蛋白質含量相同時,植物蛋白在增肌方面與動物蛋白質一樣有效。

而且與動物性蛋白質不同,植物性蛋白質富含營養和膳食纖維。

Roxie Becker 博士

「與動物性蛋白質不同,這些食物不含膽固醇,飽和脂肪含量也較低,是長期健康的明智之選。」

Xavier Toledo 理學碩士,註冊營養師,註冊營養師

『植物性飲食很容易滿足蛋白質需求。

世界衛生組織指出,“蛋白質缺乏總是伴隨著熱量攝取不足”,

這意味著問題在於食物缺乏,而不是肉類不足。』

Neal Barnard 醫學博士

“蛋白質攝取過量有害嗎?

簡而言之,答案是肯定的。就像生活中的大多數事情一樣,好東西也可能過量,

如果攝取過多的蛋白質,可能會付出代價。例如,高蛋白飲食的人患腎結石的風險更高。

此外,富含紅肉和高飽和脂肪的高蛋白飲食可能會增加心臟病和結腸癌的風險,

而富含植物蛋白的高蛋白飲食可能不會帶來類似的風險。”

哈佛醫學院

高蛋白飲食潛在的問題

營養不均衡

過高的蛋白質攝取可能會壓縮其他必要營養素的攝取,如來自水果、蔬菜和全穀類的纖維、維生素與礦物質,導致營養缺乏。

消化問題:

蛋白質攝取過多可能導致便祕、腹脹以及其他腸胃不適。

腎臟負擔增加:

腎臟在蛋白質代謝中扮演重要角色,攝取過多蛋白質可能對腎臟造成額外壓力,尤其對已有腎臟問題的人來說更需注意。

心臟健康疑慮:

某些高蛋白食物(特別是含有飽和脂肪與膽固醇的來源)可能對心血管健康產生不良影響。

某些癌症風險增加:

飲食中若含有大量紅肉與加工肉類(常見於高蛋白飲食),可能增加罹患結腸癌、乳癌與前列腺癌的風險。

慢性脫水與疲勞:

高蛋白攝取會增加水分流失,進而可能導致脫水與疲勞感。

骨骼健康的潛在問題:

一些早期研究指出,高蛋白飲食可能與骨質密度降低有關。

聽聽世界營養學權威史丹佛醫學院教授Christopher Gardner 談蛋白質

你最近有去過超市嗎?當你在找東西時,總會看到「蛋白質」三個字——不論是在穀物、湯品、零食,甚至連瓶裝水都要強調蛋白質。

既然如此,我們的日常飲食裡難道還不夠蛋白質嗎?

根據糧農組織(FAO)和美國農業部(USDA)的統計,美國人平均每年消耗 222 磅(約 100 公斤)肉類

在北美的肉類消耗量幾乎是世界其他地區的最高峰。相比之下,許多以植物為主的飲食文化,

同樣能獲得充足的蛋白質,並且健康狀況不遜色於美國人

那麼,為何我們會如此依賴肉類?更多的肉,真的就意味著更好的健康和更強壯的身體嗎?

我是Stanford 大學醫學院的營養科學家克里斯多福·加德納,在過去 30 年中,

我主持過 20 多項大型營養實驗,並發表了超過 150 篇研究論文。今天,我想和你談談一個被大多數人誤解的概念——蛋白質。

首先,我們如何得知自己的蛋白質需求?國家科學院(NAS)制定的膳食參考攝取量(RDA)建議,

每磅體重攝取 0.36 克蛋白質。對一個健康成年人來說,這大約等於每天需要 50~60 克蛋白質。

根據國家健康與營養檢查調查(NHANES)的數據,美國人的平均蛋白質攝入量幾乎是 RDA 的兩倍。

然而,RDA 本身就包含了安全緩衝值,大多數人真正的需求其實是低於 RDA 標準的。

那麼,多餘的蛋白質會怎麼處理?

多餘的蛋白質並不會轉化為額外的肌肉;相反,它會被分解成氨,透過腎臟排出,

剩下的碳架則轉化為糖分和脂肪儲存起來。

研究顯示,除非配合嚴格的阻力訓練,單純提高蛋白質攝取並無助於增加肌肉量。

對於大多數不以增肌為目標的人來說,維持正常的肌肉量,並不需要那麼大量的蛋白質。

最後,讓我們把視野放得更遠一點,來關心整個地球。

過度的蛋白質需求推動了畜牧業的高強度生產,對環境造成了極大的壓力——包括大量的水資源消耗、

溫室氣體排放和土地資源浪費。其實,我們完全可以透過更多地攝取水果、蔬菜和穀物,

來獲得充足且多元的蛋白質,同時減輕對地球的負擔。

根據聯合國糧農組織(FAO)的資料,畜牧業排放的溫室氣體高達全球總量的 15%,甚至超過整個交通運輸部門,

而美國農業部(USDA)也指出,美國人平均每年消耗 222 磅肉類,遠超其他國家。

生產一磅牛肉卻要耗費約 1800 加侖的水!

因此,英國《Lancet》雜誌在 2019 年發布的《飲食與健康報告》建議,

全世界的飲食熱量應有 80% 來自植物──這樣才能降低碳足跡、保護農地與水資源,並促進生物多樣性。

各位可能會問:既然都吃植物,蛋白質從哪裡來?植物蛋白真的比不上肉類蛋白嗎?

其實,我和同事們在 2019 年發表了一篇針對各種食物氨基酸組成的研究論文,

結果顯示──五種動物性食物之間的必需氨基酸比例如此接近,若把比例換成植物,竟然也同樣齊全。

很多人只聽過藜麥含有全部九種必需氨基酸,卻不知道其實所有植物性食物都含有 20 種氨基酸,

只是比例略有差異。只要飲食多樣化,從不同植物中攝取蛋白質其實並不難。

那麼,每天要吃多少才夠?確實,以相同熱量計算,動物性食物提供的蛋白質較多;

不過我們並不需要「越多越好」,只要吃進足夠量就行。假設你早餐、午餐、晚餐加起來吃 2,000 或 3,000 大卡,

這些熱量分配到豆類、穀物、堅果、豆奶和青花椰菜等食物,

就能輕鬆攝取到每日建議的 50~60 克蛋白質,甚至更多。

如果再搭配少量動物性食物或其他植物蛋白,完全可以達到每天 100 克的攝取量。

更棒的是,植物來源的熱量密度更低,含飽和脂肪和膽固醇也更少,還能提供我們普遍嚴重不足的膳食纖維

據統計,美國人的纖維攝取量只有建議值的一半。

動物性食物則不含纖維,且往往飽和脂肪高、膽固醇高。

發表在《美國醫學會內科雜誌》的一項研究指出:若能以植物蛋白替代動物蛋白,

早死風險可降低 24%,這對於追求長壽的我們來說,無疑是個好消息。

最後,很多人還擔心:植物吃起來會不會太枯燥?答案是,蔬菜可以非常美味!

如今,全球各地的廚師都在發揮創意──從中東、地中海、亞洲、非洲、拉丁美洲到印度,

各種風味的植物菜完全不輸動物料理。我也與美國烹飪學院(CIA)合作,推動「蛋白質轉型」計畫,讓更多人看到:植物飲食既健康又美味。

想像一下,你的餐盤不再以肉類為主角,而是把蔬菜擺在主角位置:色彩繽紛的沙拉、

香料豐富的塔可、蔬菜滿滿的炒菜或義大利麵,以各國風味的創意演繹植物料理。

肉類此時只需作為一種點綴──量少、放在一旁,提味卻不搶戲。

事實證明,植物性飲食可以同樣奢華又令人滿足。

我們最近做了一項有趣的實驗:招募一對同卵雙胞胎,隨機分配,一組吃素、一組照常雜食,

持續八週後,吃素的一組不僅心血管代謝風險下降、腸道菌叢更健康,連老化標記

──包括端粒長度和表觀遺傳生物鐘──都顯示出更年輕的狀態。

這不只是健康研究,更是對「長壽」的顯示:植物性飲食利己也利他。

你不需要一下子成為完全素食者,每週挑幾餐改成植物性餐點,就能開始產生正向影響。

試試扁豆湯、蔬菜塔可、藜麥沙拉……

重點不是你究竟吃了多少蛋白質,而是蛋白質從哪裡來。

多吃植物──蔬菜、水果、全穀、豆類、堅果──就能獲得身體所需的營養,讓你健康有力。

記住,地球上有許多大型、強壯的草食動物,它們並不執著於肉類。

人類也一樣,不需要無止境追求「越多越好」。有時候,我們真正需要的不是「加量」,而是「轉換」

把肉類留在盤邊,讓植物成為主角。這樣的改變,不僅讓你更健康,

也為地球、為下一代、甚至為與我們共享這個世界的動物們,帶來更永續的未來。最棒的是──植物料理可以毫不妥協地美味!

更多資料分享Christopher Gardner談關於蛋白質你需要知道的事:

03:13 - 什麼是蛋白質?

07:29 - 我們的身體能夠自行合成所需蛋白質嗎?

08:00 - 我們身體產生胺基酸的機制

09:00 - 什麼是必需胺基酸?

10:35 - 史丹佛大學的科學家進行了一項大膽的研究,確定蛋白質的平均需求量。

15:28 - 我們應該攝取多少蛋白質?

18:29 - 我們攝取了多少蛋白質?

23:39 - 我們的身體能夠儲存蛋白質嗎?

24:41 - 體內過量的蛋白質會怎樣?

25:39 - 蛋白質騙局警報!

26:16 - 史丹佛研究:我們攝取的蛋白質種類會影響身體機能嗎?

29:21 - 兒童和孕婦的蛋白質需求

32:21 - 什麼是胺基酸分佈?

34:27 - 植物是否缺乏某些胺基酸?

35:12 - AAD 與拼字遊戲有何相似之處?

39:35 - 最健康的蛋白質來源是什麼?

39:46 - 加德納博士主張改變美國對「蛋白質品質」的定義

註:

Muthiah Vaduganathan, George A. Mensah 等人“The Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk: A Compass for Future Health”JAm Coll Cardiol. 2022 Dec, 80 (25) 2361-2371

“Global iniquity in diabetes” The Lancet June 22, 2023

Tomotaka Ugaio, Naoko Sasamoto,等人

“Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications”, Nature

” Cancer incidents by age” Cancer Research, UK

“dramatic rice in cancer in people under 50” Harvard Gazette BY Brigham and Women’s Hospital Communications , September 8, 2022

“Global battle against cancer won’t be won with treatment alone Effective prevention measures urgently needed to prevent cancer crisis “ Lyon/London, 3 February 2014, international agency for research from cancer WHO.

Comments